Классическая теория психоанализа внесла неоценимый вклад в развитие и анализ представлений семейных взаимоотношений. Это была первая теория, которая рассматривала детско-родительские отношения в качестве главного фактора развития детей и взросления подростков.

По З.Фрейду, мать является для ребёнка первым объектом удовольствия, одновременно являясь контролёром. Однако же неминуемое отчуждение З.Фрейд полагал неизбежным и обязательным условием социальной адаптации и адекватного взросления ребёнка.

Теория психоанализа положила начало основным концепциям детско-родительских отношений, которые были разработаны концепциями Э.Эриксона, Д.Боулби, Э.Фромма, К.Роджерса.

Концепция Э.Эриксона выявляет двойственность, сочетающую материальную заботу о нуждах ребёнка с чувством доверия и эмпатии (при психологической отстранённости).[10] Оберегая ребёнка от непознанных опасностей, родители детей, и особенно подростков должны предъявлять и демонстрировать результаты неосторожного подросткового поведения. Оставляя за подростком достаточную степень свободы, родители обязаны продолжать контроль ненавязчивый, но и не скрытый.

Э. Фромм выдвигал тезис о родительских отношениях как фундаментальной основе развития ребёнка, он же провёл границу между отцовским и материнским отношением к ребёнку. [10]

По результатам нашего исследования, в соответствии с положениями Э.Фромма, отцовская любовь оказалась более обусловленной, её можно заслужить, в чём выражается её управляемость – тогда как материнская любовь безусловна, её нельзя ни заслужить, ни потерять. Материнская любовь, таким образом, неуправляема и неконтролируема. Отцовскую любовь же можно как заслужить, так и потерять. И «речь здесь идет не о конкретном родителе, а о материнском и отцовском началах, которые в определенной степени представлены в личности матери или отца» [10; 207].

В гуманистических позициях К.Роджерса находим аналогию безусловности родительской любви, которая приводит к полноценному развитию личности ребёнка.[4]

Д. Боулби и М. Эйнсворт, выдвигая теорию привязанности ребёнка к матери, характеризуют её двумя противоположными позициями: стремлением к активному познаванию мира, уводящему от матери, и стремлением к защите и безопасности, возвращающего к ней.

В нашем исследовании эта позиция подкрепляется неосознанными ассоциативными высказываниями подростков «В такой ситуации я бегу домой», «Чем дольше я отсутствую дома, тем больше мне хочется домой», «Самое важное то, что мама стала понимать меня».

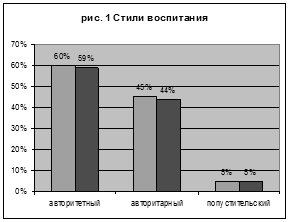

Динамическая двухфакторная модель родительских отношений, предложенная клиническими психологами, основывается на двух шкалах положений: эмоциональной (любовь-ненависть) и поведенческой (автономия-контроль).[11] Однако большая часть современных зарубежных исследований основывается на типологию Д.Борминда[13], выделившего и описавшего три основных стиля родительских отношений: авторитетный, авторитарный и попустительский. Их выраженность наблюдается во взаимосвязанности. В нашем исследовании большую часть (60%) восприятия подростками родительского стиля воспитания составляет всё-таки авторитетный стиль. На втором месте стоит авторитарный (45%) и только 5% составляет попустительский стиль (рис.1).

Анализ исследования показывает также, что в формировании эгоцентризма может быть повинен тот стиль воспитания, который характеризуется пониженным вниманием к подростку. Как уже говорилось выше, при пониженной требовательности и пониженном внимании ребёнок не сможет противостоять своему эгоцентризму, так как не найдёт отражения своей личности в ближайшем ему социуме – семье. Его эгоцентрические проявления останутся выраженными неявно, но на всю жизнь в форме обид, демонстративного поведения, характерного для незрелой личности.

Такое потворствующее поведение воспитывает скрытый эгоцентризм или, наоборот, отверженность от мира.

Потворствующее поведение при повышенном внимании к ребёнку – будь то акцент на болезни или на его способностях – тоже как правило приводит к тому, что подросток не справляется со своим эгоцентризмом, так как не имеет необходимости преодолевать его. Более того, он как бы вынужден оставлять его проявление, так как привык получать с детства внимание только тогда, когда это становится «заметно», то есть когда его личность проявляется – в способностях ли, в болезни ли, для проявлений эгоцентризма это особого значения не имеет.

Личность в юношеском возрасте. Личность и формирование личности

Личность - система социально значимых качеств индивида, мера овладения им социальными ценностями и его способность к реализации этих ценностей [1, с.257].

Формирование личности предполагает развитие процесса целеобразования и соответственно развития действий субъекта. Действия, все более обогащаясь, как бы перерастают тот круг деятельн ...

Влияние характеристик самооценки на адаптированность к учебной и спортивной

деятельности. Адаптированность

студентов к учебе и спорту

В данном параграфе представлены результаты изучения выраженности, вариативности и взаимосвязей показателей адаптированности студентов, занимающихся спортом, к учебной и спортивной деятельности. Мера адаптированности студентов в обоих видах деятельности определялась по двум критериям — объективной успешности и субъективной удовлетворе ...

Индивидуальные особенности памяти и ее развитие

Процессы памяти у людей протекают неодинаково. Сейчас принято выделять две основные группы индивидуальных различий в памяти: в первую группу входят различия в продуктивности заучивания, во вторую – различия типов памяти.

Различия в продуктивности заучивания выражаются в скорости, прочности и точности запоминания, а также в готовности к ...

Разделы