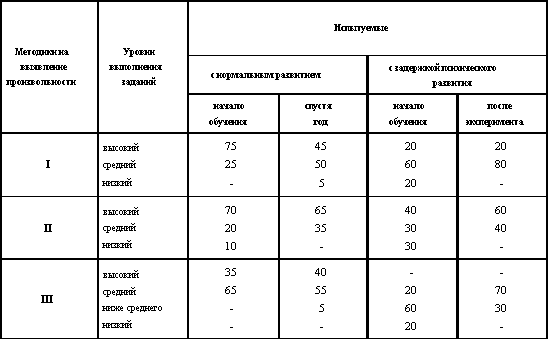

Таблица 2

Процентное соотношение уровней выполнения трех заданий испытуемыми с нормальным развитием (до и после года обучения) и испытуемых с ЗПР

Из данных таблицы следует, что у детей с ЗПР улучшились результаты по всем показателям произвольности, а именно: ни один испытуемый этой группы не обнаружил низкого уровня произвольного внимания, развития произвольности деятельности и, что важно, - низкого уровня саморегуляции. И хотя по последнему показателю высоких результатов нет ни у одного испытуемого с ЗПР, 70% их имеют средний уровень развития этого показателя. Данный факт позволяет говорить об эффективности проведенной коррекционной работы. В группе испытуемых с нормальным развитием, где не было проведено целенаправленной систематической работы по формированию произвольности, не выявлено столь существенного улучшения этих показателей. Улучшение коснулось лишь произвольности действий и деятельности детей. Это, на наш взгляд, вполне закономерно, так как сама организация и содержание учебной деятельности детей в первую очередь содействуют именно формированию способности следовать указаниям взрослого, самостоятельно, по заданию учителя, выполнять работу и т.д. Более того, по остальным показателям (произвольности внимания и саморегуляции) имеет место даже некоторое снижение результатов (почти у 30% детей). Это позволяет заключить, что обучение само по себе не обеспечивает стойкого развития произвольной регуляции психических процессов, деятельности и действий. Объективно необходимым является целенаправленное и систематическое формирование этих качеств.

Представленные результаты допускают свою интерпретацию и в более общем, теоретическом плане. Во-первых, экспериментальные результаты показывают, что существует связь между мерой подверженности уровня регуляции системе дидактических воздействий и его иерархическим положением: чем выше уровень, тем в большей мере он чувствителен, сензитивен к ним. Так, например, согласно нашим результатам, под влиянием целенаправленных формирующих воздействий у детей с ЗПР качественно улучшились показатели всех уровней произвольности, но особенно - его высшего уровня, саморегуляции. В связи с этим можно считать,что и система произвольной регуляции как уровневая организация развивается неравномерно - в основном за счет интенсивного формирования ее высших, ведущих уровней. Последние, оказывая компенсаторное влияние на низшие уровни, тем самым содействуют и их собственному развитию. Во-вторых, исследование проблемы произвольной регуляции у детей с ЗПР может содействовать и раскрытию самих психических механизмов данного феномена. Действительно, как показали наши результаты, произвольная регуляция в целом и высшие ее уровни (особенно у детей с ЗПР) значительно снижены. Следовательно, сама по себе задержка психического развития как обобщенная характеристика когнитивной зрелости и интеллектуально-личностного развития проявляется, прежде всего, именно в особенностях произвольной регуляции. Однако известно, что как раз произвольная регуляция является одним из основных средств, механизмов когнитивного освоения, обобщения, систематизации и перевода в регулятивный (поведенческий) план знаний в целом. Последнее объективно необходимо и для интеллектуального развития как такового, является его основой. Отсюда следует, что недостаточность произвольной регуляции выступает в этой связи сильным тормозящим фактором интеллектуального, когнитивного развития, то есть усиливает задержку психического развития. Поэтому и коррекция, формирование произвольной регуляции является, на наш взгляд, одним из основных средств не только преодоления ЗПР, но и обеспечения интеллектуального развития в целом. В-третьих, полученные результаты согласуются с одним из основных теоретических положений психологии развития: чем более сложноорганизованным является то или иное психическое образование, свойство, тем в большем диапазоне оно подвержено генезису, тем в большей мере поддается целенаправленному развитию посредством формирующих (в том числе - дидактических) воздействий. Произвольная регуляция как проявление максимально сложного свойства рефлексивной саморегуляции как раз и является таковой. Следовательно, она может и должна стать предметом специальных формирующих воздействий. Формирование произвольной регуляции, осуществленное целенаправленно, оказывает активное стимулирующее влияние и на иные - соподчиненные ей когнитивные и личностные характеристики. В-четвертых, без специальных воздействий, способствующих развитию произвольной регуляции, формирование интеллектуальных и личностных качеств (особенно у детей с ЗПР) не только затруднено, но может претерпевать и инволюционное развитие. Последнее частично подтверждается и полученными результатами. Снижение показателей произвольной регуляции у детей с нормальным развитием без специальных формирующих воздействий, но под влиянием традиционной системы обучения имеет место в связи именно с ее характеристиками - ее направленностью в большей степени на усвоение знаний, на восприятие готовых результатов, нежели на воспитание навыков самостоятельной работы, на активный поиск ее приемов, на установку не просто научить, а "научить учиться".

Понятие и сущность массовых коммуникаций. Понятие

массовых коммуникаций

Понятие коммуникация происходит от латинского communicatio - обмен, связь, разговор. "Массовая коммуникация - систематическое распространение сообщений среди численно больших рассредоточенных аудиторий с целью воздействия на оценки, мнения и поведение людей" [1, С.10]. "Массовая коммуникация представляет собой институциал ...

Результаты исследования осознания личностью уровня сформированности своих

жизненных целей

Исходя из задач исследования проведено обследования учащихся по тесту на изучение «Осознанности жизненных целей» автор Е.А. Карапешта (Таблица 4.1., диаграмма 2.2 Общие данные выбора по тесту «Осознанность жизненных целей», Методика в Приложении 2). Тест в целом способствует осознанию личностью уровня сформированности своих жизненных це ...

Связь личностных особенностей с профессиональными

интересами в зарубежных исследованиях

После определения понятий «интерес» и «профессиональный интерес» перейдем к рассмотрению влияния личностных особенностей на профессиональные интересы.

В зарубежных исследованиях измерение интересов началось с относительно узких и весьма конкретных задач изучения личности. Первые опросники интересов были ориентированы, главным образом, ...

Разделы