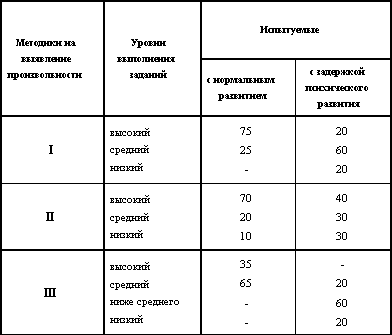

Еще более значительные и наибольшие различия между этими двумя группами испытуемых мы получили при изучении саморегуляции, а именно: 80% детей с ЗПР обнаружили низкий и ниже среднего уровень развития саморегуляции; в группе нормально развивающихся детей преобладал средний уровень саморегуляции. В обобщенном виде полученные результаты представлены в таблице 1, из данных которой видно, что по всем методикам показатели произвольности выше у испытуемых с нормальным развитием, а в среднем - 23% детей с ЗПР (почти четверть испытуемых этой группы) по всем методикам показали низкий результат.

Процентное соотношение уровней выполнения трех заданий испытуемыми с нормальным развитием и испытуемыми с ЗПР.

Таблица 1

Таблица 1

У детей с нормальным развитием в меньшей степени развит высший уровень произвольности - саморегуляция; с остальными показателями произвольности дела обстоят достаточно хорошо. Следовательно, усилия должны быть направлены в этой группе испытуемых именно на формирование высшего уровня произвольности. У детей с ЗПР страдают все уровни произвольности, начиная с произвольности внимания и кончая возможностями саморегуляции (которая, заметим, у этих испытуемых, по существу, не сформирована). Из сказанного следует, что в целом произвольная регуляция детей с ЗПР недостаточна и объективно требует интенсивного формирования. Это и составило вторую задачу нашей работы, то есть мы пришли к выводу о необходимости целенаправленного формирования произвольности у детей с ЗПР - как на уровне психических процессов, действий, так и высшего уровня произвольности - саморегуляции.

Программа по формированию произвольности у детей с ЗПР включала 4 этапа с постепенным усложнением заданий от этапа к этапу, но все задания были взаимосвязаны и при реализации программы при необходимости менялись местами. Упражнения и задания проводились и индивидуально с каждым ребенком, и со всеми испытуемыми одновременно. Отметим, что программа использовалась как в ходе учебной деятельности детей, так и во внеурочное время.

[14]I этап - адаптационный. Его цель - снять напряжение мышц, их релаксация. Данный этап был обусловлен необходимостью снятия антагонизма между мышечной (двигательной) активностью детей и способностью их к сосредоточению. С этой целью преимущественно использовались подвижные игры во внеучебной деятельности (желательным условием, которое, по возможности, выполнялось, было сопровождение их музыкой); упражнения и игры, способствующие произвольному изменению мышечного тонуса и релаксации.

II этап программы включал тренировку и развитие произвольного внимания. Важная роль отводилась упражнениям, направленным на развитие у ребенка устойчивости, переключения внимания, что предполагало, прежде всего, проведение индивидуальных занятий.

III этап программы был направлен на тренировку и развитие произвольности действий. Дети обучались умению подчинять свои действия определенному правилу, слушать и точно выполнять указания взрослого. Некоторые упражнения этого раздела имеют сюжет и связаны с подражательной деятельностью. Упражнения носят преимущественно групповой характер, проводились в большей мере в учебной деятельности детей.

IV этап - тренировка и развитие самоконтроля и самопроверки. Главная его задача - формирование навыков самоконтроля у детей при выполнении любого действия, их способности в конце работы проверять ее качество и эффективность выполнения. Задания проводились в основном в учебное время. Заметим, что своеобразие психического развития детей с ЗПР определило тот факт, что индивидуальный подход оказался более приемлемым в организации работы по формированию произвольности у испытуемых этой группы. Коррекционная работа осуществлялась в течение года. Для определения степени ее эффективности был проведен констатирующий эксперимент в конце года, причем он был осуществлен и в группе испытуемых с нормальным развитием, где не проводилась коррекционная работа, и поэтому мы смогли судить лишь о влиянии на развитие произвольности фактора обучения. Основные результаты констатирующего эксперимента в обеих группах представлены в таблице 2.

Беззастенчивость

Свойство, прямо противоположное застенчивости – беззастенчивость.

Категория беззастенчивых неоднородна по своему составу. По различным основаниям можно выделить пять групп.

Первая группа – высокотемпераментные люди, у которых слабы процессы торможения. Вот что говорят о таких своих сверстниках студенты, поясняя, за что поместили их в ...

Понятие социометрического статуса

Понятие "социометрический статус" ввел Я. Морено, понимая под ним - положение человека в социальной группе, а саму систему межличностных отношений выделял из эмоциональных, деловых и интеллектуальных связей членов этой группы. Статус - положение человека в системе внутренних отношений, определяющее степень его авторитета в гла ...

Методика Басса – Дарки

Цель: диагностика состояния агрессии у подростков. Создавая свой опросник, дифференцирующий проявления агрессии и враждебности, А. Басс и А. Дарки выдели следующие виды реакций: физическая агрессия; косвенная агрессия; раздражение; негативизм; обида; подозрительность; вербальная агрессия; чувство вины.

Вопросник состоит из 75 утвержден ...

Разделы